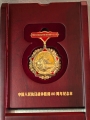

今年是中国人民抗日战争胜利80周年。80年前的滇南边陲,山林间的风裹挟着硝烟味,一群年轻的士兵扛着弹药在泥泞中跋涉。他们用最朴素的坚守理解着“抗日”二字的分量,在祖国的西南筑起了一道不可逾越的防线。今天,我们走进抗战老兵赵洪轩的岁月,听他讲述那段藏在坑道与炮火里的青春。 96岁的抗战老兵赵洪轩坐在窗明几净的家中,回忆起那段烽火岁月。1929年3月出生的他,不到20岁就上了战场。“那时候认不得什么是抗日,只认得打日本。”老人朴实的话语里,透着那个年代特有的纯粹。 1945年初,赵洪轩被补充到“60军”,驻守在云南蒙自一带。当时恰逢抗日战争末期,日军企图从越南经河口攻入昆明,进而占领中国内地。“60军”被派往麻栗坡、河口一带驻守,这里是抵御外敌的第一道防线,蒙自是第二道,昆明则是最后的屏障。“日本人硬是没过来一步”,他语气坚定。作为后勤兵,赵洪轩和战友们日夜往河口运送炮弹、炸药和木料,“要什么送什么”。他们当时大部分时间都在修坑道、挖工事,“河口那个山地上基本都挖空了”。 1945年8月,驻守在蒙自的赵洪轩在街上看到人们喊着“日本投降了”,还放起了炮仗,这才知道日本是真的投降了。“哎呦,那个时候喜欢得,不打仗了,认为可以回家了”。那份喜悦,是历经战火后对和平最纯粹的向往。多年后,当那枚纪念章送到手上时,他却有些不好意思,“我对这个纪念章有愧,我做的贡献还不够多。”但历史不会忘记,正是千千万万像他这样的普通战士,用青春和热血守护了这片土地。

新中国成立后,赵洪轩的人生继续向前:1955年集体转业,1958年到北大荒,1960年又调往内蒙古,在零下42度的严寒里搞农业、养牲畜。多年后,他才和留在成都的妻子团聚,结束了分居的日子。如今的他,已是九旬高龄,享受副团级的离休待遇。“党和国家照顾我们这些老同志,心满意足了。”他说,现在最大的心愿,就是“多活两天”,替战友们多看看国家的繁荣富强。

英雄从未远去,精神从不过时。八十年风雨兼程,从战火纷飞到和平安宁,滇南的山林早已没有了炮火声,当年扛着弹药的少年也已白发苍苍。但那些在坑道里流下的汗,在山路上踏过的脚印,在胜利时绽放的笑容,都藏在了历史的褶皱里。

时间在变,但初心不改。一代人有一代人的使命,最好的铭记,就是创造光明美好的未来。

记者:普剑飞 昂丽芬 金晓芬 毕海航(实习)